SNSやスマートフォンの普及によって、ストーカー行為はこれまで以上に巧妙化し、匿名性の陰に隠れた加害者が増えています。突然のつきまといや監視、SNS上での不審なメッセージなど、被害者の多くは「誰が」「なぜ」自分を狙っているのか分からず、精神的にも追い詰められています。こうしたストーカー行為を終わらせるための第一歩は、加害者を特定し、行動の実態を明確にすることです。そのためには、警察への相談だけでなく、客観的な証拠を正しく収集・整理することが不可欠です。本記事では、犯人特定に必要な具体的な証拠の集め方や保存方法、そして専門家へ依頼する最適なタイミングまでを詳しく解説します。確実な特定と安全な解決のために、今すぐ取るべき行動を知りましょう。

- 客観的な証拠の収集が犯人特定の鍵

- 証拠の保存と管理が信頼性を左右する

- 自力での特定は危険を伴うため注意が必要

- 専門家の調査が特定の精度を高める

- 初動と相談が特定成功の分かれ道

ストーカー被害の現状と社会的課題

ストーカー被害の現状

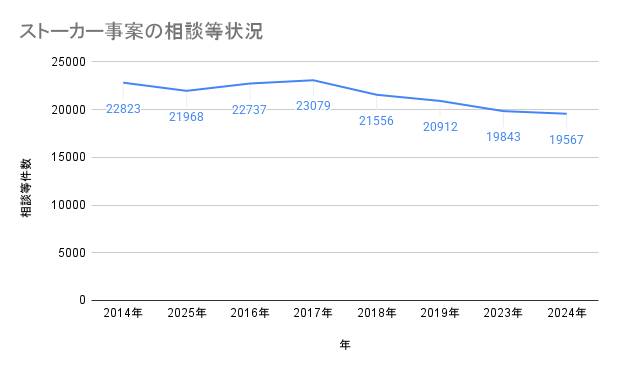

ストーカー行為は年々多様化し、SNSやスマートフォンなどのデジタルツールを利用した監視・接触が急増しています。警察庁の統計(2025年最新)でも、相談件数は高止まりを続けており、被害者の多くが「誰が犯人か分からない」「身近な人物が関与しているかもしれない」といった不安を抱えています。特に、元交際相手や職場関係者など、個人情報をある程度把握している人物による執拗な行為が目立ち、被害が長期化する傾向にあります。加害者が匿名性を利用して行うSNS上の投稿やメールも、心理的圧力を与える要因となっており、早期の証拠確保と専門家による対策が不可欠な状況です。

2014年 22,823件 2025年 21,968件 2016年 22,737件 2017年 23,079件 2018年 21,556件 2019年 20,912件 2023年 19,843件 2024年 19,567件

ストーカー被害がもたらすリスク

ストーカー被害は、放置すると被害者の生活全般に深刻な影響を及ぼします。肉体的な危険だけでなく、精神的ストレスや不安障害、うつ症状など、長期的な健康被害を引き起こすこともあります。さらに、加害者が暴走し、暴行や住居侵入などの犯罪に発展するケースも後を絶ちません。特に「誰が犯人か分からない」状況では、被害者が常に恐怖を感じ、外出を控えるなど日常生活が制限されることもあります。こうした事態を防ぐためには、被害の段階で正確な記録を残し、警察や探偵などの専門家と連携しながら、リスクを可視化・抑止することが求められます。

ストーカー被害がもたらすリスク

- 精神的ストレスの蓄積|うつ病や不眠など、心身への深刻な影響を及ぼす可能性があります

- 生活への支障|通勤・通学・外出を避けるようになり、社会生活に支障をきたすことがあります

- 対人関係の悪化|周囲への不信感が強まり、人間関係や職場でのコミュニケーションに影響が出ます

- 安全面の不安|自宅周辺や行動範囲での不審人物への恐怖が続き、常に緊張状態が続きます

- 犯罪への発展リスク|つきまといや監視行為が暴行・侵入などの刑事事件に発展する危険性があります

社会全体で求められる防止と支援体制

ストーカー問題の解決には、個人の努力だけでなく、社会全体での理解と支援体制の整備が不可欠です。行政機関や警察、専門の調査機関、そして法的支援を行う弁護士が連携し、被害者が安全に相談できる環境を整えることが重要です。特に、被害者が初期段階で「証拠を残す」意識を持つことが、後の法的手続きや犯人特定に大きく影響します。SNS上のやり取りや通話履歴、目撃情報など、日常的な記録が重要な手がかりとなるため、早期対応が鍵となります。被害者が孤立せず、安心してサポートを受けられる体制づくりが社会的課題として求められています。

犯人を特定するために必要な「確かな証拠」とは

ストーカー犯人特定における証拠収集とは

ストーカー犯人を特定するための証拠収集は、被害の裏付けと加害者の行動特定を目的に行う重要な工程です。誰が、いつ、どのような行動を取っていたのかを客観的に示す資料を揃えることで、加害者の特定につながります。具体的には、接触や監視の記録、発信者情報の保存、防犯カメラの映像、SNSの投稿履歴などが該当します。特にデジタル化が進む現代では、匿名アカウントや偽名を用いた接触が増えており、IPアドレスやアクセス履歴といったデジタル証拠の重要性が高まっています。これらの情報を体系的に記録・保存することで、警察や専門家が法的手続きに移行する際の決定的な根拠となります。

犯人特定に必要な証拠と確認すべきポイント

犯人特定には、「行動を示す証拠」と「発信元を裏付ける証拠」の両方が必要です。行動証拠には、尾行・待ち伏せ・撮影などの行為を捉えた映像や写真が有効です。一方、発信証拠としては、SNSやメールの送信履歴、アカウント情報、書き込み時間帯などが挙げられます。特に、特定の人物と一致する特徴(使用する言葉、時間帯、行動範囲など)が重なれば、犯人特定の精度は格段に上がります。また、周囲の証言や近隣の監視カメラの映像も、間接的ながら有力な補助資料となります。これらを組み合わせ、行為の継続性と一貫性を示すことで、加害者の特定につながる確かな根拠が構築されます。

犯人特定に必要な証拠

- 接触証拠|メール・SNS・DM・電話など、加害者が被害者に直接コンタクトを取った履歴

- 行動証拠|つきまといや待ち伏せ、特定の場所での目撃などを示す写真や防犯カメラ映像

- デジタル証拠|IPアドレス・アクセス履歴・投稿時間帯など、匿名行為を裏付ける技術的データ

- 物的証拠|手紙・贈り物・置き去りにされた物品など、加害者が関与した物理的痕跡

- 証言証拠|近隣住民や友人、第三者による目撃証言や確認報告など、客観的な裏付け情報

集めた証拠を犯人特定につなげるための整理と分析

ストーカー犯人の特定を確実に進めるためには、集めた証拠をただ保存するだけでなく、整理・分析することが重要です。証拠を時系列でまとめ、発生日時や場所、行動パターンを一覧化することで、加害者の行動の一貫性や特定の傾向を明確にできます。例えば、「特定の曜日・時間帯に出没する」「自宅から職場までのルートで接触がある」といった情報は、犯人の生活習慣や行動範囲の特定に有効です。また、SNS上での投稿時間や使用端末の傾向を分析することで、同一人物による行為かどうかを推測できます。こうした整理は、警察や第三者が状況を把握しやすくするだけでなく、犯人の特定精度を高める基礎資料としても機能します。継続的な記録と冷静な分析が、解決への近道です。

自分でできるストーカー犯人特定のための情報収集と注意点

自分でできる証拠収集

ストーカー犯人の特定を進めるうえで、まず被害者自身が行える基本的な証拠収集があります。最も重要なのは、日々の出来事を詳細に記録することです。日時・場所・状況・相手の特徴などを被害日誌として残すことで、行動パターンの分析につながります。さらに、自宅や通勤経路に防犯カメラやドライブレコーダーを設置し、映像を確保するのも有効です。SNSやメールでの不審なメッセージ、匿名アカウントからのフォローなども、画面キャプチャやログ保存を行っておきましょう。これらのデータは、警察や専門家が犯人を特定する際の重要な手がかりとなります。自分でできる範囲で冷静に、確実に証拠を積み重ねていくことが大切です。

自分でできることのメリットとデメリット

自分で証拠収集を行う最大のメリットは、迅速に行動できる点です。ストーカー被害は時間との勝負であり、被害発生直後の証拠確保が犯人特定の鍵になります。また、自分の生活範囲を最も把握しているのは本人であるため、状況を的確に記録しやすいという利点もあります。しかし一方で、証拠が偏ったり、誤った判断でデータを削除してしまうリスクもあります。また、加害者に気づかれた場合、行為がエスカレートする危険性も否定できません。証拠収集を自力で行う場合は、自身の安全を最優先にし、無理な接触や尾行などの行為は避けることが重要です。正しい知識と慎重な対応が求められます。

自己解決しようとする際のリスク

ストーカー被害を自己解決しようとすることは、一見すると迅速な対応に見えますが、非常に危険な行為です。犯人に直接接触してしまうと、逆上を招き、暴力やさらなる監視行為へ発展するリスクがあります。また、証拠の取り扱いを誤ることで、警察が正式に介入する際に証拠能力が失われる可能性もあります。さらに、精神的な負担が増大し、冷静な判断ができなくなることも多いです。犯人特定を急ぐあまり、違法な手段や不適切な情報収集を行うと、逆に法的トラブルに発展する危険性もあります。自己判断での行動はあくまで初期対応に留め、確実な特定を目指す場合は、安全を確保した上で公的機関や専門家と連携することが重要です。

専門家の協力で進めるストーカー犯人の特定と解決策

専門家による証拠収集

ストーカー犯人を特定するには、個人での記録だけでは限界があり、専門家による調査が有効です。探偵業のプロは、法に基づいた調査手法で相手の行動を把握し、特定に繋がる決定的な証拠を収集します。尾行・聞き込み・撮影・デジタル調査などを組み合わせることで、被害者が安全を保ちながら加害者の実態を明確にできます。また、調査報告書は警察提出や弁護士による法的措置の際にも使用できる正式な資料として有効です。個人での調査では得られない範囲の情報収集が可能な点が、専門家に依頼する最大の強みです。確実性と安全性を両立させるために、早い段階で専門家のサポートを検討することが望まれます。

専門家によるアフターフォロー

専門家に依頼した場合、調査終了後のサポート体制も重要なポイントです。ストーカー犯人の特定後、被害者が安全な生活を取り戻すためには、法的対応や心理的ケアを含めた継続的な支援が必要となります。探偵や調査会社は、弁護士・カウンセラーなどと連携し、被害届の提出支援や接近禁止命令の申立て、心のケアに至るまでトータルサポートを提供します。また、再発防止のための安全対策アドバイスや、防犯機器の導入提案も行われます。調査の完了がゴールではなく、「安心して生活を取り戻す」までを支えるのが専門家のアフターフォローです。これにより、長期的な安全確保と精神的回復が期待できます。

専門家に依頼するメリット・デメリット

ストーカー犯人特定を専門家に依頼する最大のメリットは、調査の精度と安全性です。個人では得られない情報網や機材を活用し、短期間で確実な証拠を収集できる点が強みです。また、調査が法令に準じて行われるため、得られた証拠が法的効力を持ちやすいという利点もあります。一方で、調査費用が発生することや、調査期間が内容によって変動する点はデメリットといえます。また、信頼できる探偵事務所を選定しないと、調査の質に差が出る場合もあります。そのため、依頼前に実績・費用・対応範囲を確認し、自分の状況に最も合った専門家を選ぶことが重要です。メリットを最大限に活かすためには、慎重な選択が求められます。

ストーカー犯人特定を専門家に依頼する際の手順と費用の考え方

初回の無料相談

ストーカー被害の相談は、まず無料相談から始めるのが一般的です。多くの探偵事務所や調査機関では、被害内容をヒアリングした上で、調査の方向性や必要な証拠の種類を提案してくれます。初回相談の目的は、現在の状況を整理し、どの程度の調査が必要かを判断することにあります。相談時には、これまでに収集した証拠や状況メモを持参すると、より的確なアドバイスを受けやすくなります。また、相談者の安全を第一に考え、緊急性の高い案件では警察との連携を提案する場合もあります。無料相談は、専門家との信頼関係を築く最初のステップであり、安心して依頼に進むための大切な機会です。

目的に合わせたプラン選び

ストーカー犯人特定の調査には、状況に応じた複数の調査プランがあります。短期的に加害者を特定する「ピンポイント調査」から、長期にわたる行動監視を行う「継続調査」まで、目的や被害の深刻度に応じて内容が異なります。SNSやメールを中心に証拠を集めたい場合はデジタル調査、特定の場所での監視には現地調査が有効です。また、弁護士連携による法的対応を前提としたプランもあり、証拠の法的有効性を重視する方に適しています。依頼前には、調査の範囲・期間・目的を明確にし、自分の状況に最も合った調査方法を選択することが、無駄のない依頼につながります。

依頼料のご案内と見積り依頼

専門家への依頼費用は、調査内容や期間、使用する機材や人員によって変動します。一般的には、初期費用・基本調査料・成功報酬などで構成されており、事前に明確な見積りを提示してもらうことが重要です。料金体系には時間制・成果制・パッケージ制があり、目的に応じて最適なものを選べます。また、契約前に追加費用の有無や報告書の提供形式を確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。信頼できる調査機関では、依頼者の事情に合わせて柔軟に費用相談を受け付けており、予算内で最大限の成果を得られるよう提案してくれます。透明性の高い見積りを確認し、納得の上で依頼することが大切です。

ストーカー犯人特定の成功事例と依頼者の声

SNSを通じたストーカー行為の特定事例

ある20代女性は、SNS上で匿名アカウントからの執拗なメッセージや書き込みに悩まされていました。投稿内容には個人情報や行動パターンが含まれており、恐怖を感じて専門家へ相談。調査では、投稿時間や文体の傾向、IP情報の分析などを行い、特定の知人男性に行為が絞り込まれました。証拠としてSNSのスクリーンショット、アクセス記録、書き込みログを整理し、警察へ提出。その結果、加害者が特定され、警告処分を受けるに至りました。本人は「自分では分からなかった相手が明確になり、安心して生活を取り戻せた」と語っています。デジタル調査の活用が功を奏した成功事例です。

職場でのストーカー被害における調査事例

30代女性のAさんは、職場での退勤時に毎回同じ人物を見かけるようになり、不審に思いながらも確証が持てずにいました。探偵に相談したところ、複数日の尾行調査と防犯カメラ映像の解析を実施。その結果、同僚の男性が自家用車で自宅まで後をつけていたことが発覚しました。証拠映像と日時記録を基に弁護士が警察に相談し、早期の接近禁止命令が実現。Aさんは「自分一人では証明できなかったことを、専門家の調査で明確にできた」と話しています。この事例は、身近な人物による被害の危険性と、専門的調査の必要性を示す代表例といえます。

継続的な嫌がらせを解決した自宅監視対策の事例

40代女性Bさんの自宅周辺では、深夜に車が停車し、ポストに不審物が入れられるなどの被害が続いていました。Bさんは不安を抱え、調査機関に依頼。赤外線対応カメラと行動調査を併用した結果、隣家の住人が執拗に監視行為を行っていたことが判明しました。録画データと現場写真を警察に提出し、警告措置と巡回強化につながりました。Bさんは「見えない恐怖に怯えていた毎日から解放された」と語り、現在は安心した生活を取り戻しています。こうしたケースでは、客観的な映像証拠と早期相談が解決の鍵となります。

よくある質問(FAQ)

どの段階で専門家に相談すべきですか?

ストーカー被害が疑われる段階で、できるだけ早く専門家へ相談することが理想です。初期対応の遅れは、証拠の消失や行為のエスカレートにつながる恐れがあります。特に「誰かに見られている気がする」「同じ相手からの連絡が続いている」といった違和感がある場合でも、早期相談が有効です。探偵や調査機関は、被害内容を聞き取りながら、実際の調査が必要かどうかを丁寧に判断してくれます。また、証拠がまだ十分でなくても、記録の取り方や保存方法のアドバイスを受けることで、後の特定調査に役立つデータを残すことが可能です。迷った時点で相談することが、解決への第一歩です。

警察に相談する前に依頼しても問題ありませんか?

はい、問題ありません。ストーカー行為の証拠がまだ十分でない段階では、まず探偵や調査会社に相談して状況を整理することが有効です。警察への相談は法的手続きが伴うため、被害の事実を裏付ける証拠が求められます。専門家に依頼することで、加害者特定に必要な証拠を確保し、警察へ提出する資料として整えることができます。また、専門家は警察との連携経験が豊富なため、被害届の提出タイミングや適切な相談窓口も案内してくれます。初動段階での証拠収集と正しい情報整理が、スムーズな警察対応につながるため、両者を併用して行動するのが最も効果的です。

依頼した内容や個人情報が外部に漏れることはありますか?

信頼できる調査機関や探偵事務所では、依頼者の個人情報や調査内容は厳重に管理され、外部へ漏洩することはありません。探偵業法では、守秘義務や個人情報保護の遵守が定められており、依頼者の安全とプライバシーを最優先に運営されています。また、契約時に「秘密保持契約(NDA)」を締結するケースも多く、法的に保護された環境下で調査が実施されます。さらに、調査報告書や映像データなどは依頼者本人にのみ提供され、第三者に開示されることはありません。安心して相談できる環境を選ぶためには、事前に業者の登録番号や実績を確認し、信頼性の高い専門機関を選定することが大切です。

犯人特定への第一歩は「記録」と「相談」から

ストーカー犯人を特定するために最も重要なのは、感情的な推測ではなく、客観的な証拠を積み上げることです。SNSや通信履歴、防犯カメラ、行動記録などを時系列で整理し、「誰が、いつ、どこで、どのような行動を取ったか」を明確にすることが特定の第一歩となります。さらに、証拠を確実に裏付けるには、改ざんや誤記録を防ぐ正しい保存方法が不可欠です。整理されたデータは、警察や調査機関が犯人を法的に特定する際の決定的な根拠になります。東京法人調査士会では初回相談を無料で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。被害者自身の冷静な記録と初動の判断が、真実を明らかにする最大の鍵です。確かな証拠が揃えば、加害者の匿名性は必ず崩れ、特定への道が開けます。

※当サイトに掲載している事例・相談内容は、探偵業法第十条に基づき、プライバシー保護の観点から個人が特定されないよう一部編集・加工を行っています。トラブル探偵は、身近な生活トラブルに幅広く対応する調査サービスとして、ご相談者の安心と安全を最優先に考え、情報の取り扱いには十分な配慮を行っています。

週刊文春に掲載 2025年6月5日号

探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者

トラブル調査担当:北野

この記事は、皆様が抱えるトラブルや問題の悩みに寄り添い、解決への一歩を踏み出せるきっかけになればと作成しました。日々の生活の中で困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者

XP法律事務所:今井弁護士

この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。日々生活をしている中でトラブルや問題ごとはご自身が引き起こさなくても起きてしまうこともあります。正しい知識と対処法は自身を守るためにも必要でしょう。時には専門家の手を借りることも必要になることがあるかもしれません。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者

心理カウンセラー:大久保

日常の中で起きるトラブルごとや問題は、お金や物だけではなく時に心身に大きな負担をもたらすこともあります。この記事を通じて、少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。

24時間365日ご相談受付中

生活トラブル相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。

トラブル被害・トラブル調査の相談、解決サポートに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)

トラブル被害・トラブル調査の相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。

トラブル被害・トラブル調査に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された被害相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。